Vieille habitude humaine, dans laquelle les anciens voyaient le fondement de la magie : donner des noms aux lieux, aux choses, aux êtres vivants, pour en acquérir la maîtrise. Rien de nous empêche d’y trouver encore une magie moins sombre. Petite exploration des charmes de la toponymie de la forêt-jardin et des appellations de sa biodiversité !

Noms de lieux

J’ai laissé à la forêt-jardin le nom que les anciens donnaient au terrain : le Landassou. C’est-à-dire la petite lande, terrain pauvre parfois boisé, parfois couvert de plantes buissonnantes, souvent abandonné à la pâture des moutons. Le mot lande dérive du gaulois *landa.

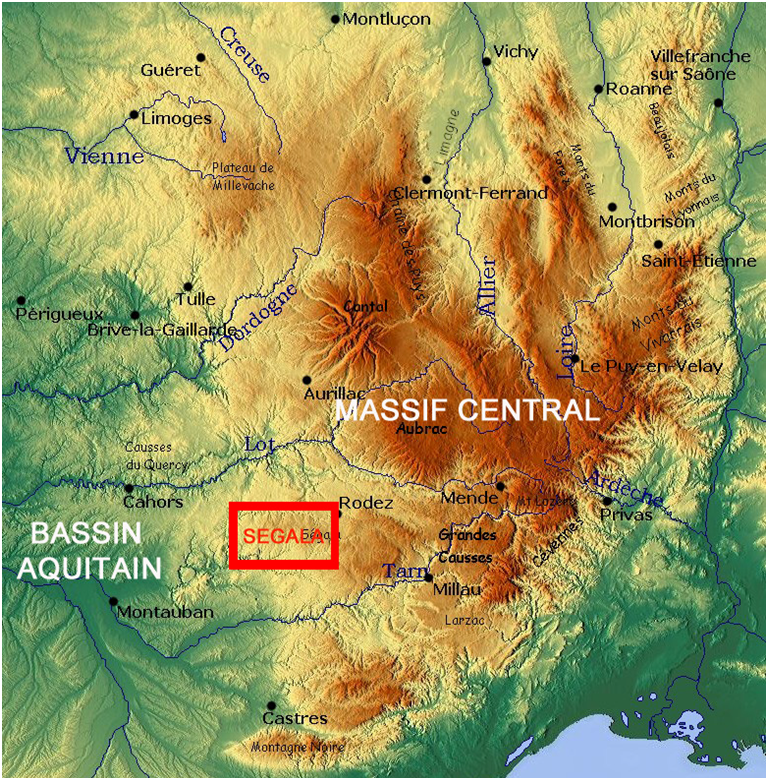

Au cadastre, le lieu-dit se nomme Saint Amans, du nom de l’évangélisateur et premier évêque de Rodez. Même si l’étymologie latine est transparente et sympathique, cela m’avait semblé un rien prétentieux. C’est cependant le nom qui a été retenu par la municipalité lorsqu’il a récemment fallu nommer la moindre voie carrossable : sorti par la porte, saint Amans est rentré par la fenêtre ! Donc : forêt-jardin du Landassou, route Saint Amans…

Le village de Cadars, que domine un château du XIVe siècle, appartient à la commune de Quins. Les deux semblent conserver le souvenir d’un propriétaire sous la forme gauloise (Cataros) ou latine (Cataricius, Quintius). (Source Naucelle, Christian-Pierre Bedel et al., dans la collection Al Canton, Mission départementale de la culture de l’Aveyron, 1992).

Noms de plantes, animaux, champignons… (Mais je m’en tiendrai aux premières)

Les organismes vivants ont deux noms : le nom vernaculaire et le nom scientifique. Ou plutôt deux ensembles de noms.

Parce que le nom vernaculaire est souvent très différent d’une région à une autre, sujet à évolutions, glissements, approximations, confusions. Parmi ces différentes appellations, il a été adopté une officielle dite « normalisée » qui est censée mettre un peu d’ordre dans ce maquis et éviter les malentendus. On a parfois jugé judicieux de forger un nom nouveau, décalqué du nom scientifique, ou plus proche de ce dernier : chélidoine majeure pour l’herbe-à-verrues (Chelidonium majus) ou lapsane commune pour lampsane commune (Lapsana communis). Il va de soi que cette opération de nettoyage n’a absolument pas touché le vulgum pecus, et qu’on risque bien de n’avoir que rajouté une couche au mille-feuille…

Voilà pourquoi le nom scientifique est le seul à faire foi : il fait consensus partout dans le monde, son adoption est officielle. Systématisée par Linné, la taxonomie débouche sur une nomenclature binominale : genre puis espèce (le chêne pédonculé est Quercus robur). Carré !

Si ce n’est que bien des plantes ont été indépendamment décrites par plusieurs botanistes et qu’il a fallu attendre que l’on se mette d’accord sur la dénomination la plus adéquate. Non sans polémiques et querelles d’egos… Et chaque progrès de la science conduit à des modifications considérables. Qu’on pense au choc de la théorie de l’évolution de Darwin ! Pour finir, depuis quelques décennies, les progrès fulgurants de la génétique permettent de se débarrasser d’erreurs dues aux limites de l’observation et obligent à ajuster, parfois chambouler les classements et donc à changer les noms ! Peut-être aura-t-on sur cette base des dénominations plus stables…

Les noms communs peuvent être de formation récente et transparente (bouton-d’or) mais peuvent dériver d’anciennes racines. Germaniques (hêtre du bas francique *haistr), latines (fève, de faba) ou gauloises (if, de *ivos). Certains déplorent la « colonisation » ou l’ « impérialisme » linguistique romain, qui nous auraient dépossédés des noms authentiques des plantes indigènes. C’est sans doute exact, mais exagéré : les Romains conquérant un territoire ont eu tendance à adopter les noms indigènes des lieux, plantes et animaux qui leur étaient inconnus. Ainsi beaucoup de noms celtes nous sont parvenus latinisés, à peine déguisés dans la langue du vainqueur : le bouleau est en latin betulla/betullus, du gaulois *betua. Il n’est évidemment pas exclu que certains de ces noms gaulois aient eux-mêmes repris des dénominations préceltiques, vestiges indistincts des nombreux millénaires d’usage préhistorique (on le soupçonne pour le chêne, *cassanos en gaulois).

Quant aux noms scientifiques, que certains trouveraient si vénérables et sérieux dans leur apparence latine, ne nous laissons pas abuser. C’est en fait du latin de cuisine (parfois du grec…), forgé de bric et souvent de broc par les spécialistes. Certains se contentent de décrire (l’hellébore fétide Helleborus foetidus) ou indiquent l’origine (le théier Camellia sinensis) ou l’usage (la grande consoude Symphytum officinale). D’autres par contre rendent hommage au découvreur ou à son protecteur, son copain… Ainsi l’arbre aux papillons est Buddleja davidii parce que Linné a voulu honorer le père Buddle et Franchet le père David – voilà une plante sacrément baptisée ! Franchet dont le nom a lui-même été donné à nombre de plantes, dont le cotonéaster de Franchet, Cotoneaster franchetii… Comme si ces plantes que les Européens découvraient n’avaient pas de nom indigène, qu’il aurait suffi de transcrire ! C’est possible, puisque cela a parfois été fait : la patate douce (Ipomea batatas, du taïno batatas).

S’il faut chercher de l’impérialisme, c’est bien là qu’on le trouve au premier chef ! D’ailleurs s’amorce un mouvement qui tend à remplacer les noms européens par des dénominations plus authentiques

Cela dit, quand la découverte concerne une espèce qui n’a jamais été décrite, libre à l’inventeur d’écouter son imagination ou ses goûts ! Cela a peu de chance d’arriver à la forêt-jardin, mais c’est fréquent dans le vaste monde. Et vive le genre d’acarien Darthvaderum, l’arbre Uvariopsis dicaprio, le poisson Etheostoma obama !